コンポスト 納豆水 は入れてよいのだろうか

納豆水が家庭菜園でいいよという話をよく聞きます。

Youtubeなどでも頻繁に見かけます。

こちらの動画は雑草対策としてブルーシートを掛けて雑草を枯らしたのちに、納豆水で肥料化するという動画です。

「コンポスト 納豆水」で検索すると、多くの方が紹介されています。

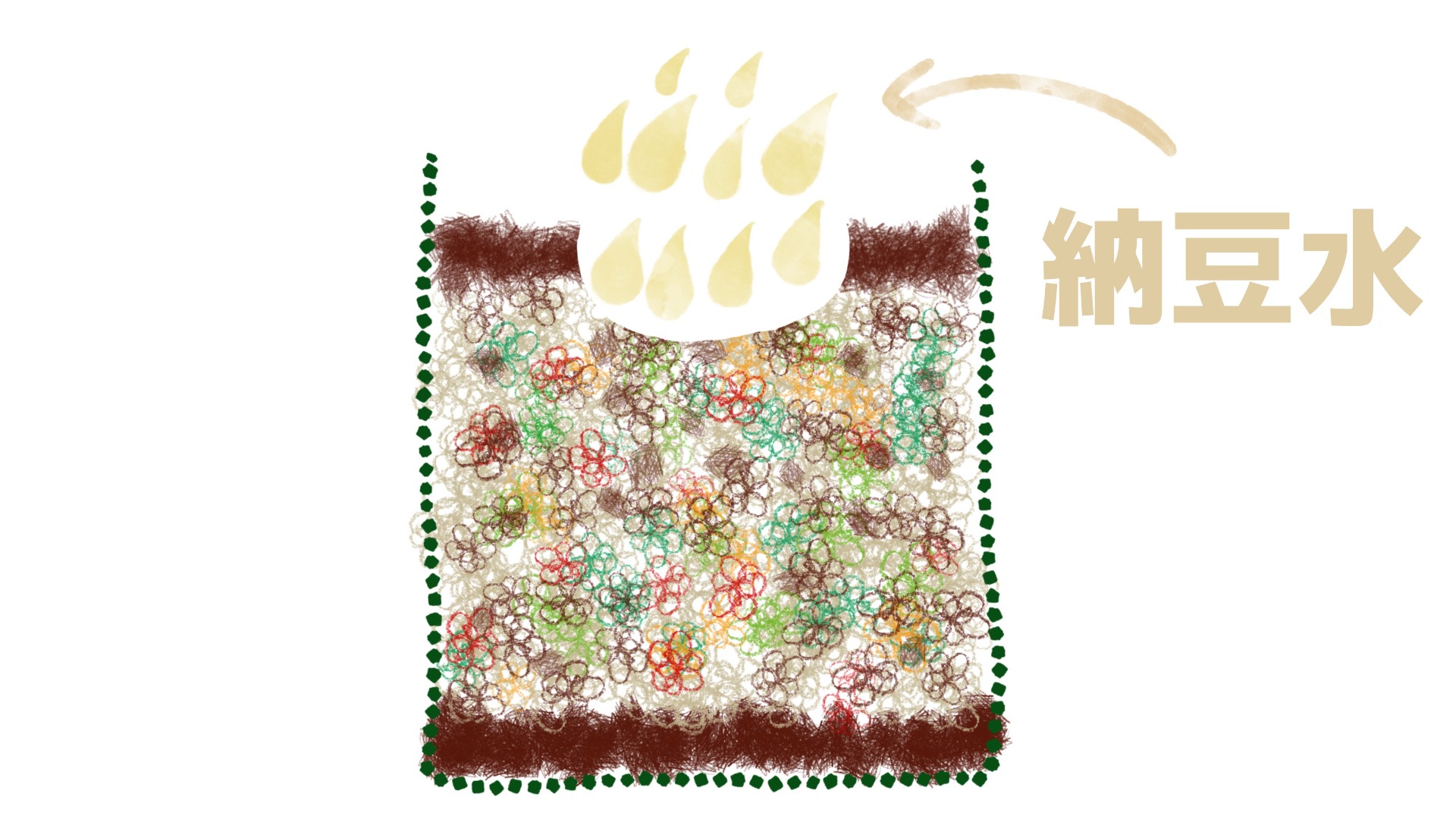

こちらのサイトは、イラスト入りで紹介されていてわかりやすいですね。

【参考】【家庭菜園】生ごみが消えて臭わない。米ぬか不要!納豆だけコンポストを始めてみよう

こんにちは!ファイナンシャルプランナーの園芸愛好家グロ子です。生ごみを土に還すコンポスト。やってみたいと思っている方は多…

本当に コンポスト 納豆水 は入れてよいの?

様々なSNSで「納豆水は役に立つよ」と紹介されています。

ですが本当に コンポスト 納豆水 を安易に入れてよいのでしょうか?

実は私がベランダでつくっているコンポストは「放線菌」という、「とっても土壌にとって役に立つ菌だよ」と聞いたものを投入しています。

【関連】ベランダで生ごみ処理(3) 格安コンポスト容器 評判 どおり簡単に生ごみ処理 放線菌を投入

格安コンポスト容器 評判 どおり簡単に生ごみ処理できてます。 今回は放線菌を投入してみました。 格安コンポスト容器 評判 どおり簡単に生ごみ処理できてます 自炊で発生する生ごみを捨てるのがもったいないと思っていました。 […]

この「放線菌」は鉄腕ダッシュでも取り上げられたことがあるようですね。

この放線菌と納豆菌が喧嘩して、コンポストづくりに悪い影響を与えないのか心配になったのです。

なので、まずは納豆菌について調べてみました。

間違っているところがあったら指摘して下さいね。

そもそも納豆菌とは?

そもそも納豆菌とはどのような菌なのでしょう?

納豆菌の学術名は「学名: Bacillus subtilis var. natto」で、納豆菌はバチルス菌の中でもっとも有名な菌だそうです。

納豆菌は別名枯草菌とも呼ばれ、納豆を作るときに利用される麦わらだけではなく、枯草の表面にも普通に多く存在するそうです。

タンパク質を食いつくす納豆菌

納豆菌の特徴は旺盛にタンパク質を分解するという性質です。

タンパク質を好んで分解し爆発的に繁殖する能力をもっています。

この爆発的増える生命力で、コンポストに投入される生ごみなども、猛スピードで分解するということなんですね。

納豆菌は植物の発根作用を停止する?

生ごみを素早く分解してくれるなら、納豆菌はとってもありがたいと思うのですが、実は手放しで喜んでもいられないようです。

調べていたら次のような文章に行きあたりました。

バチルス菌の中には納豆菌のように、強烈な繁殖力や酵素を作るものがあり、時に放線菌の活動を阻害する種があります。また、納豆菌が属する「枯草菌」には、植物の発根作用を停止させてしまう種もあります。引用元:サンビオテック

このサンビオテックという土壌メーカー(?)の説明はとてもわかりやすくて、常日頃参考にしているのですが、納豆菌が放線菌の活動を阻害したり、植物の発根を抑制するというのには驚きました。

ほかにいろいろ探したのですが、納豆菌は植物の発根を促進するという文章は見つけることができるのですが、「発根を阻害する」と発信しているのは、このサンビオテック意外には見つけることができませんでした。

納豆水は低濃度なので大丈夫?

サンビオテックさんの文章では「納豆菌は高濃度の場合植物の発根を阻害したり放線菌の活動を阻害する場合がある」との記載です。

納豆水はそれほど高濃度の納豆菌が存在しているとは思いませんので、使っても良いのかなと思ったりします。

もう少し調べてみましょう。

納豆菌は土壌の団粒化の第一段階

植物や作物を育てるときに「土壌の団粒化が大切」ということを聞いたことがあると思います。

納豆菌はこの土壌の団粒化の第一段階に必要な役割を果たすそうです。

土壌の団粒化とは

団粒化した土壌は植物や作物の根が育ちやすい理想的な土壌です。

団粒化した土壌は土の中の通気性がよく酸素が豊富で、植物の根がとっても育ちやすい環境です。

土壌のツブつぶが適度な空隙を持ちながらも、踏みつけられても空隙が締め固められることなく、空隙を保持することができるのが土壌の団粒化構造です。

この空隙に水分を保ちながらも過剰な水分は排出してくれます。

過剰な水分があると根が腐ってしまいますからね。

まさに植物にとって理想的な土が団粒化構造です。

団粒化には菌糸の力が必要

踏みつけられても固まらない団粒化構造を作り出すのは、土壌の中の細菌や微生物の力だそうです。

土壌中の細菌や微生物が張り巡らせている無数の菌糸は耐水構造を持っていて、土壌の団粒を包み込み絡みついていることで、雨がふっても団粒構造を保持し、過剰な水分を排出するのだそうです。

土壌中の細菌や微生物ってすごいんですね。

納豆菌は団粒化の最初のプロセスの役割

土壌の団粒化は、一朝一夕にできるものではなく、段階を追って進んでいくものだそうです。

納豆菌は「納豆」でわかるようにネバネバした液を出しながら、納豆菌が生活できる環境を作っていきます。

このネバネバした液で土の中の小さな小さな粒子をくっつけて小さな団子を作ります。

この小さな団子が団粒化の最初の段階で、他の放線菌や糸状菌などが「菌糸」の力でより大きな団子状になっているのが、土壌の団粒化ということなのだそうですよ。

納豆菌→乳酸菌→放線菌の順番で投入すると効果的?

こちらのサイトでは「納豆菌→乳酸菌→放線菌」で投入すると効果的だと紹介されています。

投入する順番は「バチルス→乳酸菌→放線菌」です。具体的な効果は以下で説明しますが、成功させるポイントは、それぞれの微生物の特性を知り、各微生物にとって最適な環境になるように水分や温度を調節することです。

引用元:カクイチ

詳しくはカクイチ様のサイトで確認しただけるとよろしいですが、土壌の団粒化を進めるうえで、それぞれの菌の働きに応じて投入すべき時期が異なるという紹介をされています。

なるほどと参考になります。

これを参考にするとすると次のようなサイクルになるかと思います。

- 生ごみを投入と同時に納豆水を投入

- 2週間後に乳酸菌を投入

- 乳酸菌投入してから2から3日後に放線菌を投入

ただ、私の場合生ごみは1週間ごとに投入しているので、どの段階を基準にしようかなと悩みどころではあります。

まとめ「コンポスト 納豆水 は入れてよいのだろうか」

今回はベランダで作っているコンポストに納豆水を入れてよいのか気になったので調べてみました。

私が調べた範囲では以下のようにまとめられると思います。

- 納豆水に含まれる納豆菌(枯草菌)は非常に強力な菌なので、過剰な投入をした場合に、植物や作物の発根を阻害するおそれがある。

- 納豆パックからつくる納豆水程度では、阻害要因にはならないと思われる。

- 健全な土壌において、納豆菌と乳酸菌と放線菌がそれぞれの活動をすることで、土壌の団粒化に役立っている。

- 土壌が団粒化していく流れがあるので、投入する際は、納豆菌→乳酸菌→放線菌の流れがよい。

以上のようにまとめられると思います。

とりあえずまずは納豆水を作ってコンポストへ投入し、2週間くらいあけてから乳酸菌と放線菌を投入しようと思います。

(忘備録:納豆水投入3月1日)

購入したのは高評価のコンポスト容器

私が購入したのは、とっても評価委の高いコンポスト容器はです。

500件以上のレビューがあり、しかも評価が4.64の高評価です。

お値段も2500円弱ととってもお値打ち。

通常家庭用の生ごみ製造機って数万円はするのかなぁと思っていましたが、このくらいの価格で買えるなんて、それだけで大満足です。

格安の生ごみ処理機を探していてたどり着いたのがこちらです。

楽天市場さんから購入しました。

この 格安 家庭用 生ごみ処理機 評判 は、どのくらい評判が高いかというと、【楽天1位!高評価★4.64】 です。

しかもお値段が格安。

通常「家庭用 生ゴミ処理機」と聞くと、数万円はするかなぁと思っていたのですが、なんとこの家庭用生ごみ処理機、送料無料で2,380円(税込み)です。

購入するときは、ハピタスさん経由がおすすめですよ。